Стратегическое управление

Стратегическое управление

Концепция Enterprise Performance Management объединяет стратегию организации, систему показателей, текущие действия и выполняющих их людей в единую систему управления, ориентированную на достижение стратегических целей компании. Этот подход позволяет менеджерам использовать знания о своей компании для достижения долгосрочных целей путем планирования и осуществления необходимых организационных преобразований. Это постоянный процесс, затрагивающий всю компанию, а не какие-либо отдельные подразделения или операции.

Для обеспечения взаимосвязи стратегического и тактического уровней управления является целесообразным применение специализированных информационных систем, реализующих принципы таких управленческих концепций, как Balanced Scorecard, tableau de bord и некоторых других. Именно поэтому соответствующие информационные системы являются неотъемлемой составляющей EPM–комплекса.

Целевое управление компанией

Целевое управление является центральным звеном процесса управления эффективностью деятельности, так как именно оно позволяет направить деятельность компании на достижение глобальных целей и управлять развитием предприятия.

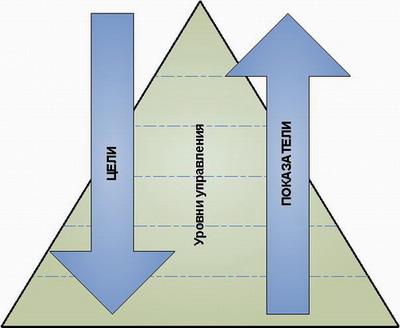

Цели определяют направление развития компании и обычно декомпозируются сверху вниз — от общекорпоративных ориентиров до конкретных нормативов и действий. В свою очередь, в показателях выражаются результаты действий, предпринятых для достижения поставленных целей, и они агрегируются снизу вверх. Топ менеджеры, расположенные на самом верху управленческой пирамиды, определяют стратегию организации и задачи, которые надо выполнить, чтобы реализовать существующую стратегию. Поставленные ими задачи распределяются между нижестоящими сотрудниками организации. С другой стороны, сотрудники выполняют действия, необходимые для решения поставленных задач и сообщают вышестоящим менеджерам о фактических результатах посредством показателей деятельности.

Идентификация целей

Традиционно, в составе стратегии выделяют такие элементы, как миссия, видение, ценности, конкурентные преимущества. Миссия () — выражение философии организации и смысла ее существования. Миссия обычно декларирует принципы работы предприятия в отношении ключевых групп влияния, она устремлена в будущее и не должна зависеть от текущего состояния организации. Видение () конкретизирует миссию организации и определяет ее будущий образ. Это краткая формулировка того, каким образом организация собирается выполнить свою миссию. Ценности (основные убеждения, разделяемые членами организации) и конкурентные преимущества (качества и характеристики организации, отличающие ее от конкурентов) помогают определить общий стиль работы и факторы, за счет которых компания будет продвигаться в выбранном направлении.Перечисленные элементы стратегии носят описательный характер, их иногда называют «корпоративной философией управления». Но философия должна быть переведена в реальную плоскость, и это происходит посредством стратегических целей, ключевых факторов успеха и конкретных задач.

Стратегические цели (objectives) — конкретные параметры деятельности организации, достижение которых за определенный (обычно долгосрочный) промежуток времени признано реальным и абсолютно необходимым ключевыми стейкхолдерами организации. Формулируя стратегические цели, руководство компании задает определенное направление ее развития.

Часто формулирование целей дополняется идентификацией критических факторов успеха (critical success factors, CSFs) — набором ограниченного количества областей, успех в каждой из которых обеспечивает большую часть успеха бизнеса. Считается, что здесь в полной мере проявляется известный принцип 80/20: успех в 20% областей (критические факторы успеха) обеспечивает 80% общего успеха всей организации. Критические факторы успеха сообщают, что является наиболее важным для достижения стратегических целей.

Мониторинг достижения целей

После того, как цели поставлены и декомпозированы на нижестоящие уровни управления, возникает задача обеспечения обратной связи. Для этого в компании должна существовать система сбора и обобщения информации, характеризующей степень достижения целей. Речь идет о показателях деятельности — специальных измерителях, которые позволяют сопоставить достигнутый уровень с тем уровнем, который считается целевым. Этот процесс, как и процесс целеполагания, тоже носит многоуровневый характер, и отражает иерархию корпоративного управления. Но если система целей формируется по принципу «от общего к частному», т.е. сверху вниз, то сбор и обобщение показателей эффективности происходит снизу вверх — от частных показателей, формируемых в низовых звеньях, к агрегированным показателям вышестоящих уровней управления.

Методология Balanced Scorecard

Развитие теории управления привело к появлению методологии Balanced Scorecard (BSC), которую ее создатели — Роберт Каплан и Дэвид Нортон — определяют как «инструмент, позволяющий трансформировать миссию и стратегию организации в исчерпывающий набор показателей деятельности, которые служат основой для системы стратегического управления и контроля». Эта теория на сегодняшний день получила всеобщее признание и, несмотря на наличие целого ряда аналогичных методик, все чаще воспринимается как «стандарт де–факто».

Возникновение Balanced Scorecard относится к началу 90-х годов, когда Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном был разработан новый подход к оценке результативности деятельности компании, позволяющий преодолеть ограниченность традиционных методов. Важным новшеством стало то, что набор измеряемых показателей, по которым оценивалось предприятие, был расширен и в него, помимо привычных финансовых показателей, были включены нефинансовые параметры — сведения о клиентах, внутренних процессах, обучении и развитии. Кроме того, вместо ретроспективных показателей в процессе анализа стали учитываться и «опережающие индикаторы», позволяющие оценивать состояние компании с учетом перспектив в будущем. Таким образом, в начале 90-х Balanced Scorecard представляла собой не столько методологию управления, сколько методику анализа, позволяющую осуществить комплексную оценку результативности деятельности компании.

Дальнейшее развитие методологии Balanced Scorecard характеризуется переходом от простой оценки показателей деятельности к управлению стратегическим развитием компании. Для этого Капланом и Нортоном была разработана «карта стратегии» (strategy map), которая позволила связать стратегические цели и оперативные задачи компании, а также выделить главные причинно-следственные связи, использование которых позволяет достигать поставленных целей.

Карта стратегии

Карта стратегии (strategy map) — это визуализированное представление стратегии в виде стратегических целей, показателей и причинно-следственных связей.

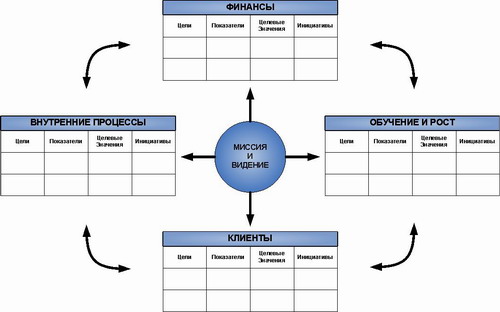

В теории Balanced Scorecard карта стратегии рассматривается в разрезе стратегических перспектив (perspectives), которые иногда также называют аспектами, измерениями, направлениями, проекциями или точками зрения. Авторы концепции Balanced Scorecard выделяют четыре перспективы: финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и рост.

Перспектива «финансы» может считаться традиционной, поскольку именно финансовая точка зрения в течение многих лет превалировала при оценке как текущего положения компании (балансовый отчет), так и результатов ее деятельности (отчет о прибылях и убытках). Эта перспектива показывает, как компания предполагает повышать акционерную стоимость предприятия и приносить пользу своим владельцам. Основными критериями выступают общепринятые показатели финансового менеджмента — стоимость компании, рентабельность, показатели финансовой стабильности, величина чистого денежного потока и другие.

Система Balanced Scorecard не отрицает важности финансовой информации при оценке деятельности организации, но в то же время дополняет финансовую точку зрения некоторыми другими, что и позволяет «сбалансировать» общий взгляд на результативность деятельности.

Второй уровень карты стратегии — перспектива «клиенты». Она показывает, как предприятие выглядит с точки зрения своих заказчиков и характеризует рыночное положение компании. При разработке перспективы клиентов во главу угла ставится т.н. «ценностное предложение» (value proposition), т.е. ответ на вопрос «за какие качества наших товаров, работ или услуг клиенты готовы платить нам деньги?». По сути дела, ответ на этот вопрос дает представление о том, что является источником финансового благополучия компании.

Третья перспектива — «внутренние процессы», — в значительной степени определяемая перспективой клиентов, характеризует ключевые процессы, в значительной мере определяющие эффективность деятельности компании. Основной вопрос, возникающий в этой связи, — каким процессам следует уделять первоочередное внимание для того, чтобы превзойти конкурентов. При этом важно рассматривать не только организацию деятельности отдельных подразделений (производство, дистрибуция, маркетинг, финансы и т.д.), но и организацию эффективного взаимодействия этих подразделений между собой. Также необходимо понять, в какой мере те или иные процессы могут быть усовершенствованы.

Наконец, последняя перспектива — «обучение и рост». Этот аспект отражает наиболее важные элементы культуры, технологии и навыков персонала предприятия, необходимые для достижения требуемого уровня внутренних процессов. Таким образом, данная перспектива тоже связана с остальными. Например, обучение персонала отдела продаж позволяет усовершенствовать процессы обслуживания клиентов и повысить степень их удовлетворенности, что в результате не может не сказаться на финансовых показателях.

Важной составляющей стратегических карт, связывающей все перечисленные перспективы, являются причинно-следственные связи (cause and effect linkages). Они показывают присущую бизнесу компании логику, следование которой должно привести ее к успеху. В качестве примера, показывающего сквозную связь всех перспектив, можно привести следующую цепочку:

Если у нас есть профессиональные сотрудники,… (перспектива обучения и роста)

…оказывающие качественные услуги,… (перспектива внутренних процессов)

…то у нас будут удовлетворенные клиенты,… (перспектива клиентов)

…которые обеспечат нам высокую норму прибыли. (перспектива финансов)

Выделение причинно-следственных связей между различными целями позволяет сформировать у менеджеров целостную картину того, как должна развиваться их компания, помогает расставить приоритеты и предугадывать последствия принимаемых решений с точки зрения достижения стратегических целей. Таким образом, управление компанией становится стратегически ориентированным.

Показатели результативности деятельности

Одним из важнейших элементов системы Balanced Scorecard являются показатели деятельности (measures). Их назначение — перевод целей из словесной в численную форму, что необходимо для последующего управления процессом достижения той или иной цели.

Для того, чтобы показатели успешно выполняли свои функции, они должны удовлетворять определенным требованиям, а именно:

показатели должны характеризовать стратегические цели, ключевые факторы успеха и конкретные действия;

показатели должны быть измеримы и чувствительны к изменению состояния характеризуемых целей, факторов, действий;

показатель должен быть ясно определен: менеджеры и рядовые сотрудники должны однозначно понимать, что он измеряет и как он вычисляется;

данные, используемые для вычисления показателя должны быть достоверными;

значение показателя должно отслеживаться на регулярной основе — частота его измерения должна быть сопоставима с частотой изменений объекта, который он измеряет, и не должна ухудшать точность измерения.

В каком случае можно считать что показатели «работают», т.е. выполняют обозначенные выше функции? Ответ: лишь тогда, когда имеется конкретно поставленное задание достичь определенных (количественно выраженных) характеристик к определенному моменту времени. Это не что иное, как целевые значения (targets) — представляющие собой желаемые численные значения показателей деятельности, а также сроки, к которым эти значения должны быть достигнуты.

Для мониторинга достижений поставленных целей используются показатели особого рода, характеризующие соотношение целевых значений и фактических результатов — показатели результативности (performance indicators).

Среди показателей можно выделить предупреждающие индикаторы (leading indicators) и исторические показатели (lagging indicators). Предупреждающие индикаторы характеризуют состояние и результаты деятельности организации, в значительно степени определяющие ее будущее, они позволяют руководству предпринимать упреждающие меры по устранению проблем или развитию успеха. В разряд исторических попадают, в основном, показатели финансовой отчетности. Эти показатели необходимы для проверки правильности действий, предпринятых в прошлом, но с точки зрения новых управленческих решений их применимость ограничена. Это означает, что исторические и предупреждающие индикаторы должны использоваться совместно, уравновешивая друг друга.

Инициативы

Наконец, необходимым элементом Balanced Scorecard являются стратегические инициативы (strategic initiatives), представляющие собой реальные действия и/или программы действий по реализации стратегии и достижению стратегических целей. По сути дела, стратегические инициативы — это перечень усилий, которые следует предпринять для достижения стратегического результата. Иначе говоря, стратегические инициативы представляют собой не что иное, как тактические мероприятия, позволяющие реализовать стратегию.

Таким образом, при помощи набора «стратегические перспективы — цели — показатели деятельности — целевые значения — стратегические инициативы», система Balanced Scorecard позволяет выстроить сквозную связь между стратегией и тактикой организации, в результате чего задача трансформации стратегии в реальные действия оказывается решена. Кроме того, такая система позволяет не только формализовать стратегию, но и контролировать успешность ее реализации и своевременно вносить коррективы в планы развития.

Взаимосвязь рассмотренных элементов Balanced Scorecard представлена на рисунке.

Взаимосвязь элементов Balanced Scorecard

Другие методики стратегического управления

Balanced Scorecard по праву можно назвать наиболее популярной среди методик стратегического управления. Но это не означает отсутствия других методов и подходов, многие из которых также получили достаточно широкое распространение и признание. Примерами таких разработок могут служить управление, направленное на повышение стоимости компании (Value Based Management, VBM), и методология tableau de bord, разработанная и получившая распространение во Франции.

Управление стоимостью компании

Центральным понятием управления стоимостью компании является добавленная экономическая стоимость (Economic Value Added, EVA) — показатель, определяемый как разность между чистой операционной прибылью компании после уплаты налогов и стоимостью капитала компании, используемого для получения этой прибыли.

Концепция EVA была разработана компанией Stern Stewart & Co., хотя основные положения, лежащие в ее основе, встречаются и в более ранних исследованиях. Показатель EVA стал результатом творческого переосмысления таких известных финансовых показателей, как рентабельность инвестиций (Return on investment, ROI) или рентабельность используемого капитала (Return on capital employed, ROCE). В основе теории EVA лежат несколько простых и логичных принципов, а именно — то, что собственники инвестируют капитал для получения дохода и что именно получение дополнительного дохода является целью создания и деятельности компании.

Авторы концепции EVA не ограничились разработкой нового финансового показателя, они разработали новую концепцию управления, получившую название EVA–based management — система управления на основе показателя EVA. Эта система управления создает единую основу для принятия управленческих решений, основанную на добавлении стоимости к инвестициям акционеров (при этом добавленная стоимость оценивается при помощи показателя EVA). Показатель EVA декомпозируется на носители («драйверы») ценности, которые становятся объектом управления конкретных подразделений. Таким образом, действия всех структурных единиц организации направляются на увеличение добавляемой экономической стоимости.

Tableau de bord

Tableau de bord — методология управления, разработанная во Франции и получившая в этой стране широкое распространение.

Показатели, используемые в tableau de bord, могут быть как финансовыми, так и нефинансовыми, причем именно нефинансовые характеристики преобладают на нижних уровнях иерархии управления. Чем выше уровень управления, тем в большей степени используются финансовые показатели, а информация становится все более обобщенной.

Сами показатели можно разделить на две категории — целевые и функциональные. Целевые показатели описывают то видение стратегии, которое сформировалось у высшего руководства компании и кото¬рое должно поддерживаться низшими уровнями управленческой структуры. Что касается функциональных показателей, то они должны соответствовать определенным требованиям, а именно:

они должны быть контролируемы;

они должны быть рассчитаны с опережением целевых (т.е. сначала описываются некоторые действия, а потом определяется их результат);

должны существовать причинно-следственные связи между функциональными и целевыми показателями;

информационные системы и технологии.

Еще одна важная черта tableau de bord, роднящая ее с Balanced Scorecard, — создание центров ответственности. При этом каждый уровень управления имеет свои цели и показатели деятельности, которые дают возможность следовать общей стратегии и оценивать деятельность каждого центра ответственности и каждого менеджера в соответствии со степенью достижения поставленных целей. При этом происходит декомпозиция целей: каждый стратегический показатель вышестоящего уров¬ня управления «раскладывается» на несколько частей, каждая часть передается в управление менеджерам низшего уровня, и так далее. Таким образом, складывается полноценная система управления, позволяющая объединить в одной структуре стратегические и операционные показатели, обеспечить вертикальную преемственность и распределение ответственности.

Balanced Scorecard и управленческая информация

Движение информации на стратегическом уровне EPM можно представить в виде замкнутого цикла, включающего пять шагов:

декомпозицию стратегии от общих целей до конкретных действий;

тестирование стратегии на модели предприятия, с «прогоном» различных сценариев развития и выбором наиболее эффективного пути к поставленным целям;

распределение конкретных действий по реализации стратегии и соответствующей ответственности по всей организации, причем это должно быть сделано в терминах, понятных сотрудникам, выполняющим повседневные действия;

мониторинг реализации стратегии и контроль выполнения поставленных задач. Это позволит своевременное вмешаться в процессы, тормозящие общее развитие, либо выявить какие-либо новые закономерности и использовать их для корректировки стратегии;

корректировку стратегии (в случае необходимости). Необходимо регулярно «осматриваться по сторонам», своевременно выявлять новые возможности и использовать их, а также исключать из стратегического управления устаревшие и неэффективные элементы.

EPM–комплекс включает в себя программное обеспечение, позволяющее решать перечисленные задачи. Например, второй из перечисленных шагов реализуется при помощи систем бизнес–моделирования, а остальные шаги — при помощи специализированных BSC–систем, предназначенных для реализации концепции Balanced Scorecard и других методов целевого управления. Сегодня BSC–системы рассматриваются в качестве одной из обязательных составляющих EPM–комплекса.

Эволюция BSC–систем

Практическая реализация методологии Balanced Scorecard, как и других методов целевого управления, требует определенных усилий по обработке информации, а следовательно — применения специальных информационных технологий. История развития автоматизированных систем целевого управления повторяет историю развития теории и практики Balanced Scorecard. Первые такие системы появились в начале 90-х годов — именно тогда, когда Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном были разработаны основы новой методологии.

В то время Balanced Scorecard представляла собой не столько методологию управления, сколько аналитический подход, позволяющий осуществить комплексную оценку результативности деятельности компании. Поэтому BSC–системы первого поколения отличались относительной простотой и разрабатывались как средства управленческой отчетности или как управленческие панели индикаторов (dashboards).

Следующий этап развития связан с разработкой Капланом и Нортоном формализованного представления стратегии предприятия — карты стратегии и применением показателей результативности деятельности в качестве индикаторов стратегического развития. Это потребовало от разработчиков программного обеспечения новой функциональности, позволяющей перейти от простой «панели индикаторов» и предопределенных управленческих отчетов к интерактивным средствам управления корпоративной стратегией. В частности, в BSC–системах появились функции описания карты стратегии, возможности навигации по иерархической структуре показателей (drill–down), а также средства аналитической обработки информации, позволяющие анализировать взаимосвязи между стратегией и отдельными показателями эффективности.

Стандарты функциональности BSC–систем

В 1998 году организованная Капланом и Нортоном компания Balanced Scorecard Collaborative (BSCol) разработала стандарты функциональности BSC–систем (BSC Functional Standards), определяющие минимальные требования к системам этого класса и отражающие их ориентацию на решение задач стратегического управления. На основе этих стандартов производится добровольная сертификация программных продуктов, а статус Balanced Scorecard Collaborative Certified свидетельствует о соответствии программного продукта теории Каплана–Нортона. В настоящее время обладателями сертификата Balanced Scorecard Collaborative являются программные продукты девятнадцати компаний, среди которых — такой известный поставщик комплексных EPM–решений, как Oracle.

Документация по стандартам включает четыре раздела:

построение системы;

стратегическое образование и коммуникации;

практическая реализация;

обратная связь и обучение.

С точки зрения построения системы, она должна обеспечивать взгляд на стратегию с точки зрения четырех перспектив (финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и рост), позволять устанавливать стратегические цели для каждой перспективы, связывать цели с показателями деятельности, описывать причинно-следственные связи, устанавливать целевые значения показателей, поддерживать реестр стратегических инициатив.

С точки зрения коммуникаций, система должна содержать функции, позволяющие пользователям взаимодействовать между собой. В частности, система должна обладать возможностями описания и документирования целей, показателей, целевых значений и стратегических инициатив.

С точки зрения практической реализации, система должна позволять описывать взаимосвязь между стратегическими инициативами, предпринятыми в процессе реализации стратегии, и соответствующими стратегическими целями.

С точки зрения обратной связи, функциональность системы должна обеспечить минимально возможный промежуток времени между получением информации и принятием решения. Например, графические индикаторы должны давать четкое представление о расхождениях между целевыми и фактическими результатами и помогать выявлять области бизнеса, требующие особого внимания. Но при этом система не должна требовать «механического» реагирования на те или иные сигналы: свобода суждений менеджера, в том числе на основе деловой интуиции и субъективных оценок, должна оставаться.

Специализированные BSC–системы позволяют организациям распространять четкое представление о своей стратегии среди сотрудников и других заинтересованных лиц, выделять сферы ответственности, осуществлять мониторинг и анализ эффективности деятельности компании. Такая система — больше, чем просто программа для измерения показателей деятельности, она облегчает коммуникации, способствует фокусированию внимания на стратегически важных действиях, нацеливает на успех. Большинство из признанных систем этого класса позволяют реализовать не только подходы Balanced Scorecard, но и другие «scorecarding»–методологии.

Полезные ссылки

Создать бесплатный сайт с uCoz